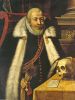

| 44. |  Ritter Heinrich Hasfurter wurde geboren in cir 1424 in Luzern, LU, Schweiz (Sohn von Hans Hasfurter); gestorben in vor 16 Feb 1483. Ritter Heinrich Hasfurter wurde geboren in cir 1424 in Luzern, LU, Schweiz (Sohn von Hans Hasfurter); gestorben in vor 16 Feb 1483. Anderer Ereignisse und Attribute:

- Beruf / Beschäftigung: Ratsgesandter von Luzern (1459)

Schultheiss von Luzern (1460)

Schultheiss von Luzern (1462)

Eidgenössischer Gesandter von Luzern (1462)

alt Schultheiss (1470)

- Ehrung: vor Murten; Vom Herzog von Lothringen zum Ritter geschlagen

- Besitz: 1482/1483, Schloss Heidegg; Von Margareth Büsinger (+ um 1515) der Gattin von Frischhans von Breitenlandenberg (+ um 1515) gekauft.

Notizen:

HEIDEGG - English & Français:

http://www.heidegg.ch/schloss-heidegg/english-francais-italiano-espanol.html

http://www.heidegg.ch/schloss-heidegg/geschichte.html

GESCHICHTE IN JAHRHUNDERTSCHRITTEN

1185 Heinrich von Heidegg erstmals erwähnt, um 1192 wird der älteste erhaltene Bauteil der Burg errichtet.

13. Jhdt. Blütezeit der Herren von Heidegg, Landadlige zur Zeit der Grafen von Kyburg, dann der Habsburger. Die Burg wird beträchtlich vergrössert und repräsentativ gestaltet.

1386 Heidegg wird als einzige der benachbarten Seetaler Burgen von den Eidgenossen nicht zerstört, was später zu einer der schönsten Schweizer Sagen anregte.

15. Jhdt. Die Herrschaft Lieli fällt an Heidegg. Neue Herren werden die Büsinger. 1482 beginnt mit dem Kauf der Herrschaft durch Heinrich Hasfurter die Zeit der bürgerlichen Luzerner Besitzer.

16. Jhdt. Als Besitzer folgen auf die Hasfurter die Familien Tammann und Kündig.

1618 Heinrich III. von Fleckenstein wird Herr zu Heidegg. Später wird die neue Kapelle geweiht.

1664 Johann Heinrich Franz Pfyffer wird neuer Besitzer, lässt den Turm erhöhen, stirbt vor Fertigstellung des Baus

1700 Die Stadt Luzern erwirbt die Herrschaft und vollendet den Schlossbau.

1798 Heidegg wird Staatsdomäne des Kantons Baden, ab 1803 des Kantons Luzern. Die Gelfinger Wirtefamilie Widmer amtet Mitte 18. bis Mitte 19. Jahrhundert als Schaffner.

1849 Der liberale Gelfinger Bauer Josef Heggli erwirbt Schloss und See und verkauft

1875 an die Amerikanerin Caroline Slidell und den Luzerner Ludwig Pfyffer von Heidegg.

1912 Modernisierung des Schlossturms

1950 Schenkung an den Kanton Luzern. Der Trägerverein, die Vereinigung Pro Heidegg, wird gegründet.

Bald darauf Anlage des Rosengartens, Wiederbelebung des Weinbaus, Gründung des Schweizerischen Jagdmuseums

1995-1998 Gesamtrenovation durch den Kanton Luzern.

Vermietung von Schlossräumlichkeiten für gesellschaftliche und kulturelle Anlässe. Sonderausstellungen. Reiches Kulturprogramm. Attraktionen für Familien. Ferienwohnung.

Etappenweise Erneuerung der Parkanlage mit Rosengarten, Schlossgässli, Spazierwegen im Tobel und entlang Kantonsstrasse, Parkplatz, Rastplätzen, Aussenspielplatz

2013 Aufgrund dendrochronologischer Untersuchungen wird Heidegg zum ältesten erhaltenen Wohnhaus im Kanton Luzern

DURCH MEHR ALS ACHT JAHRHUNDERTE

Der erste Heidegger wird vielleicht bereits 1185 in einer Schriftquelle genannt. Als unfreie Dienstleute (Ministerialen) standen die Heidegger im Dienst der jeweiligen Landesherren, zuerst wohl der Lenzburger, dann der Kyburger und der Habsburger. Die Familie weist bis zu ihrem Verschwinden im 17. Jahrhundert über 110 namentlich bekannte Mitglieder auf und verschwägert sich vielfach mit dem regionalen Kleinadel. Auf der Heidegg sitzt sie bis ins frühe 15. Jahrhundert, mit Grundbesitz in der näheren Umgebung.

Der kurz vor 1200 errichtete Wohnbau, der sich im heutigen Schlossturm verbirgt, dürfte andeuten, dass die Familie von Heidegg in dieser Zeit eine Burganlage errichtete oder bereits errichtet hatte. Anlass und Ziel des Burgenbaus war weniger die von hier aus kaum zu verwirklichende Kontrolle über den Durchgangsverkehr. Geeigneter war die Burg für den Landesausbau, die Verwaltung der umliegenden Güter, insbesondere des Rebgeländes. Der klimatisch und topografisch günstig gelegene Heidegger Rebberg ist seit dem Spätmittelalter auch schriftlich nachgewiesen. Von Bedeutung war auch die Aufsicht über den See mit seinem Fischreichtum.

Die Gerichtsherrschaft blieb lange klein, denn die Konkurrenz in der Nachbarschaft – die Herren von Baldegg, Lieli, Ober-Rinach, die Deutschritter in Hitzkirch, die Chorherren in Beromünster und die Grafen von Kyburg, die rund um die Heidegg niedere und hohe Herrschaft ausübten – liess keine weitere Ausdehnung zu. Um 1430 allerdings erreichten die Nachfolger der Herren von Heidegg, die Büsinger, die Verschmelzung mit der Herrschaft Lieli. Nun gehörten neben Gelfingen und Altwis auch die Dörfer Lieli, Sulz und Mosen zum Gericht Heidegg.

Im 14. Jahrhundert geriet die Heidegg in den Sog der nach Landesherrschaft strebenden Stadt Luzern. Möglicherweise dank dem zuvor erworbenen Luzerner Burgrecht einige Heidegger entging Heidegg im Vorfeld des Sempacherkriegs, im Gegensatz zu fast allen umliegenden Burgen, der Zerstörung.

Dieses Ereignis von 1386 hat viel später, im 19. Jahrhundert, eine eindrückliche Sage als wundersame Rettung gedeutet: die Muttergottes habe das flehende Beten des Burgfräuleins erhört, die Heidegg in Nebel gehüllt, worauf die brandschatzenden Eidgenossen sich in der Gegend verirrten. Zum Dank für die Verschonung der Heidegg sei die Kapelle errichtet worden. – Die Kapelle ist allerdings nachweislich erst in nachreformatorischer Zeit, kurz vor 1600, erbaut worden.

Seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert lösten einflussreiche Stadtluzerner Bürgerfamilien einander im Besitz ab: die Hasfurter, Tammann, Kündig, Fleckenstein, Pfyffer. Sie alle suchten die Burg zu modernisieren, wobei der Umbau oder die letzte Aufstockung zum Schlossturm durch die Pfyffer im ausgehenden 17. Jahrhundert die markantesten Neuerungen brachte.

Die finanziell überforderten Pfyffer veräusserten den Sitz 1700 an Luzern, das ihn sofort sanierte und bis 1848 als Staatsdomäne verwaltete. 1798 fand die Gerichtsherrschaft ihr Ende. Nach dem Sonderbundskrieg ging das Schloss mangels potenterer Interessenten an den Gelfinger Bauern Joseph Heggli.

DER ADLIGE LANDSITZ IN JÜNGSTER ZEIT

1875 gelang dem luzernisch-amerikanischen Paar Louis Pfyffer von Heidegg und Caroline Slidell der Rückkauf. Die Pfyffer versahen das Äussere der Anlage zur Zeit der Eröffnung der Seetalbahn 1883 mit burgenromantischem Dekor und machten 1912 das Schlossinnere wieder bewohnbar. 1950 übergaben die letzten lebenden Pfyffer von Heidegg, die Witwen Mathilde von Glutz und Marie-Louise de Chambrier, das Schloss schenkungsweise der Bevölkerung des Kantons Luzern.

Die Umgestaltung des barocken Gartenparterres zum Rosenschaugarten, sie geschah nach 1951 auf Anregung des deutschen Bundeskanzlers Adenauer, und die gleichzeitige Wiederbelebung des Heidegger Rebberges sowie eine Zeitlang die Gründung und Unterbringung des Schweizerischen Jagdmuseums verhalfen der Heidegg zu überregionaler Ausstrahlung.

Neben dem köstlichen Heidegger Wein und dem berühmten Rosengarten tragen heute Veranstaltungen (Musik, Theater, Mitmachtage) und Ausstellungen beim oder im Schloss den Namen Heidegg über das Tal hinaus. Ein kleines, aber feines Festival ist der Seetaler Poesiesommer t a l e s , durchgeführt auf Heidegg und an weiteren kulturellen Stätten des Tals und Europas.

1995-1998 unterzog der Kanton Luzern das Schloss einer Gesamtrenovation. Der Trägerverein, die Vereinigung Pro Heidegg, richtete den Betrieb und das Museum neu ein. Seither kann Schloss Heidegg mit einer ausgewogenen Mischung von Tradition und Moderne aufwarten und immer wieder überraschen.

2013 erhielt die Vereinigung Pro Heidegg den SEETAL AWARD zugesprochen. Im gleichen Jahr wurden die Fälldaten der Bauhölzer neu ermittelt. Das sensationelle Ergebnis: Im Schlossturm versteckt sich ein massiver Wohnwehrturm aus dem frühen 13. Jahrhundert. Der Kernbau datiert sogar von 1192 und ist damit das älteste aufrechte Wohngebäude im Kanton Luzern.

Seit 2017 können die Schlossbesucher auf ganz neue Weise der achthundertjährigen Schlossgeschichte begegnen: mit den Heidegger Turmkellergeschichten im ältesten Raum des Schlosses.

Heinrich heiratete Verena von Moos in 1454. [Familienblatt] [Familientafel]

|

Jost Kündig (Sohn von Kaspar Kündig und Maria Pfyffer von Altishofen); gestorben in 1640.

Jost Kündig (Sohn von Kaspar Kündig und Maria Pfyffer von Altishofen); gestorben in 1640.  Kaspar Kündig (Sohn von Ludwig Kündig und Anna Tammann); gestorben in 1617.

Kaspar Kündig (Sohn von Ludwig Kündig und Anna Tammann); gestorben in 1617.  Maria Pfyffer von Altishofen (Tochter von Ritter Ludovic (Ludwig) Pfyffer von Altishofen und Jacobea Segesser von Brunegg).

Maria Pfyffer von Altishofen (Tochter von Ritter Ludovic (Ludwig) Pfyffer von Altishofen und Jacobea Segesser von Brunegg).  Anna Tammann (Tochter von Peter Tammann und Margareth Hasfurter).

Anna Tammann (Tochter von Peter Tammann und Margareth Hasfurter).  Ritter Ludovic (Ludwig) Pfyffer von Altishofen wurde geboren in 1524 in Luzern, LU, Schweiz (Sohn von Leodegar Pfyffer und Elisabeth Kiehl); gestorben am 17 Mrz 1594 in Luzern, LU, Schweiz.

Ritter Ludovic (Ludwig) Pfyffer von Altishofen wurde geboren in 1524 in Luzern, LU, Schweiz (Sohn von Leodegar Pfyffer und Elisabeth Kiehl); gestorben am 17 Mrz 1594 in Luzern, LU, Schweiz.  Jacobea Segesser von Brunegg (Tochter von Johann Bernhard Segesser von Brunegg und Margareta von Münsingen ?).

Jacobea Segesser von Brunegg (Tochter von Johann Bernhard Segesser von Brunegg und Margareta von Münsingen ?).  Leodegar Pfyffer (Sohn von Johannes Pfyffer und Anna zur Tannen).

Leodegar Pfyffer (Sohn von Johannes Pfyffer und Anna zur Tannen).  Johann Bernhard Segesser von Brunegg (Sohn von Hans Ulrich III Segesser von Brunegg und Veronika von Silenen).

Johann Bernhard Segesser von Brunegg (Sohn von Hans Ulrich III Segesser von Brunegg und Veronika von Silenen).  Niklaus Hasfurter (Sohn von Ritter Heinrich Hasfurter und Verena von Moos); gestorben in 1510.

Niklaus Hasfurter (Sohn von Ritter Heinrich Hasfurter und Verena von Moos); gestorben in 1510.  Johannes Pfyffer wurde geboren in Rothenburg, LU, Schweiz.

Johannes Pfyffer wurde geboren in Rothenburg, LU, Schweiz.  Veronika von Silenen (Tochter von Ritter Albin von Silenen und Verena Netstaler).

Veronika von Silenen (Tochter von Ritter Albin von Silenen und Verena Netstaler).  Ritter Heinrich Hasfurter wurde geboren in cir 1424 in Luzern, LU, Schweiz (Sohn von Hans Hasfurter); gestorben in vor 16 Feb 1483.

Ritter Heinrich Hasfurter wurde geboren in cir 1424 in Luzern, LU, Schweiz (Sohn von Hans Hasfurter); gestorben in vor 16 Feb 1483.